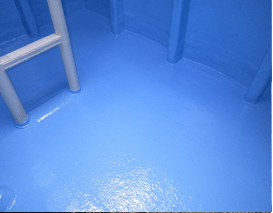

貯水槽清掃・内部及び外部塗装

貯水槽清掃の義務

建築物衛生法により、10m3を超える受水槽については、1年以内ごと1回の清掃と水質検査が義務付けられています。

又、10m3以下の受水槽についても「簡易専用水道」に準じた貯水槽清掃・水質検査の管理をしなければなりません。

| 一般的な点検項目 | |

| 1 | 貯水槽の周囲が清潔であり、ゴミや汚物等が置かれていないこと |

| 2 | 貯水槽にひび割れや亀裂、漏水箇所がないか |

| 3 | 貯水槽の内部壁面や内部構造物の汚れ、異物がないか |

| 4 | 貯水槽の外壁が劣化していることによって光が透過していないか |

| 5 | 雨水、汚水等が入り込む隙間がないか |

貯水槽清掃

貯水槽の内部塗装や外部塗装の実施

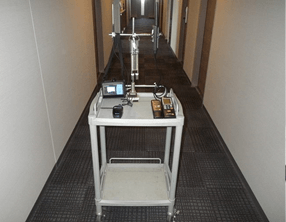

空気環境測定

空気環境測定の義務

建築物衛生法(ビル管理法)により、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有するものを「特定建築物」と定義し、その特定建築物の所有者、占有者等に対して、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすることが義務づけられています。

- ・建築基準法に定義された建築物であること。

- ・興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む)、旅館であること。

- ・延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。

※専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。

建築物衛生法に定められている特定建築物は、空気環境の測定を2ヶ月に1回行わなければならず、浮遊粉じん・二酸化炭素・一酸化炭素・温度・相対湿度・気流・ホルムアルデヒドの7項目です。

ただし、ホルムアルデヒドは、特定建築物の建築・大規模修繕・大規模様替えを行い、使用を開始した日以後最初に訪れる6月1日から9月30日までの間に測定することとなっています。

空気環境の管理基準

| 項目 | 管理基準値 | |

| 1 | 浮遊粉じん | 0.15mg/m3以下 |

| 2 | 二酸化炭素 | 1000ppm以下 |

| 3 | 一酸化炭素 | 10ppm以下 |

| 4 | 温度 | 17度以上28度以下※冷房時、外気温との差を著しくしないこと |

| 5 | 相対湿度 | 40%以上70%以下 |

| 6 | 気流 | 0.5m/秒以下 |

| 7 | ホルムアルデヒド | 0.1mg/m3以下(0.08ppm以下) |

※特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用、利用するものについては、建築物衛生管理基準に従って維持管理をするよう努めなければならないこととされており、いわゆる努力義務が課せられています。(法第4条第3項)

ねずみ昆虫等防除(害虫防除)

ねずみ昆虫等防除の義務

建築物衛生法では、建築物内の環境を衛生的に管理する為の基準が定められており、その基準に従って維持管理しなければなりません。

特定建築物以外でも多数の者が使用、利用する建築物は、建築物衛生管理基準に該当建築物の維持管理をするよう努めなければなりません。

| 措置内容 | 措置回数 |

|---|---|

| ・ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害の状況について統一的に調査を実施すること。 | 6ヶ月ごとに1回 |

| ・上記の調査結果に基づき、ねずみ等の発生を防止する為に必要な措置を講ずること。 | その都度 |

| ・ねずみ等の防除の為殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、 薬事法の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。 |

※「防除」とは、「予防」と「駆除」の両方を含めた言葉で、ねずみ等が発生・侵入しないようにすることで被害を事前に防止することが「予防」であり、

建築物内に生息するねずみ等を殺滅するための処理が「駆除」です。

弊社の実施する代表的な処理方法

| 残留処理 |  |

あらかじめ徘徊しそうな場所に薬剤を塗布しておき、 その上を通過する虫を薬面に触れさせ効果を上げさせる事を狙った処理方法 |

| 薫煙処理 |  |

薬剤そのものに発火装置や点火装置の付いたもので、 薬剤を加熱して煙にし、室内に充満させる処理方法 |

| 毒餌処理 |  |

毒餌をゴキブリに喫食させて防除する方法喫食したゴキブリの体に付着したベイト剤を、 同じ潜伏場所に潜む別のゴキブリが喫食することによって、二次的な効果が期待できる処理方法 |

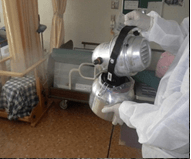

| ULV処理 |  |

ピレスロイド系殺虫剤を高圧空気やガスなどの圧力によって、 微粒子状にして空間に処理する方法 |

しろあり防除施工

家屋を加害するしろあり

しろありは木造家屋等に棲みつき、木材(時にはコンクリート等)を食害する害虫です。

しろあり被害は修繕やリフォームに多額の費用がかかってしまうケースもあり、放っておくと耐久性にも影響が出ます。

少しでも不安な方、一度調査をしたい方、下記に1つでも当てはまる方はお気軽にご相談ください。

| ☑羽ありの目撃(※写真1) | ☑災害や漏水等により床下に水が溜まっている |

| ☑木くずで造られた道(蟻道)がある(※写真2) | ☑床(フローリング、畳等)がふかふかする |

| ☑木部に食害の様子が見られる(※写真3) | ☑柱等の木部をたたくと乾いた音がする |

|

|

|

| 写真1 | 写真2 | 写真3 |

お問い合わせから完了までの流れ

| 1 | お問合せ | お電話にて状況のヒアリング 無料調査の日程調整 |

| 2 | 無料調査 | 床下点検口、床下収納、畳の下等から専門の調査員が床下に入り調査 作業当日の施工の流れや薬剤について説明 |

| 3 | 無料見積 | 見積後の追加料金は一切ございません |

| 4 | 安心施工 | 日本しろあり対策協会の防除処理標準仕様書に準じた施工 安全性、効果の高い認定薬剤を使用 |

| 5 | アフターサービス | 保証期間内(5年)にしろありが再発生した場合、無料にて再施工を実施 1年後、5年後に無料床下点検の実施 (天災被害を受けた場合や保守管理が不良な場合等、保証できない場合もあります) |

全てしろあり防除施工士の有資格者が対応させて頂きます

施工種類と料金

| 施工種類 | 料金 |

| 新築予防施工 | 施工の種類によって坪単価が変わるた為、調査見積もり依頼をお願いします。 又、施工するにあたって床下に入る手段がない場合は、別途費用が掛かってしまうこともあります。 |

| 既築駆除施工 | |

| 既築予防施工 |

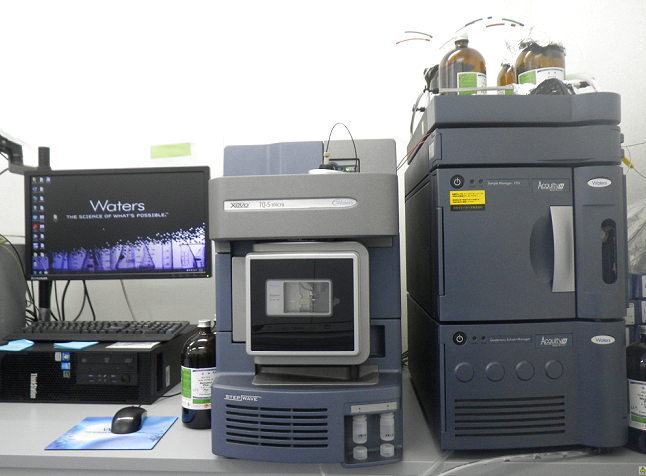

水質分析

飲料水(建築物衛生法)・井戸水の水質検査

建築物飲料水などの飲み水は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」などの法令により分析を実施することが定められています。当社では分析に対応した分析装置により公正公平で精度の良い分析結果を提供いたします。

| 建築物衛生法に基づく飲料水検査項目 | |

| 飲料水水質検査項目 | 飲料水検査頻度 |

| 11項目 | 6ヶ月以内ごとに1回、定期的に検査する。 |

| 16項目 | 6ヶ月以内ごとに1回 (検査結果が水質基準に適合した場合は次回に限り5項目省略可能) |

| 消毒副生成物12項目 | 毎年6月1日から9月30日までの間に1回、定期的に検査する。 |

| 51項目(全項目) | 建築物竣工後、給水設備の使用開始前に1回検査します。 (水源に地下水等を使用している場合のみ) |

| 7項目 | 3年以内ごとに1回 (地下水等の水源を全部または一部として供給する場合) |

| 雑用水(大腸菌、濁度) | 2ヶ月に1回 |

飲料水検査項目

ビル衛生管理法に基づく飲料水検査項目

| 検査項目 | 11項目 | 16項目 | 消毒副生成物 12項目 |

28項目 | 井水 7項目 |

51項目 | 基準値 |

| 一般細菌 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 100個/ml以下 | ||

| 大腸菌 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 検出されないこと | ||

| カドミウム及びその化合物 | 〇 | 0.003mg/L以下 | |||||

| 水銀及びその化合物 | 〇 | 0.0005mg/L以下 | |||||

| セレン及びその化合物 | 〇 | 0.01mg/L以下 | |||||

| 鉛及びその化合物 | 〇 | 〇 | 〇 | 0.01mg/L以下 | |||

| ヒ素及びその化合物 | 〇 | 0.01mg/L以下 | |||||

| 六価クロム化合物 | 〇 | 0.05mg/L以下 | |||||

| 亜硝酸態窒素 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0.04mg/L以下 | ||

| シアン化物イオン及び塩化シアン | 〇 | 〇 | 〇 | 0.01mg/L以下 | |||

| 硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素 |

〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 10mg/L以下 | ||

| フッ素及びその化合物 | 〇 | 0.8mg/L以下 | |||||

| ホウ素及びその化合物 | 〇 | 1.0mg/L以下 | |||||

| 四塩化炭素 | 〇 | 〇 | 0.002mg/L以下 | ||||

| 1,4-ジオキサン | 〇 | 0.05mg/L以下 | |||||

| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |

〇 | 0.04mg/L以下 | |||||

| ジクロロメタン | 〇 | 〇 | 0.02mg/L以下 | ||||

| テトラクロロエチレン | 〇 | 〇 | 0.01mg/L以下 | ||||

| トリクロロエチレン | 〇 | 〇 | 0.01mg/L以下 | ||||

| ベンゼン | 〇 | 〇 | 0.01mg/L以下 | ||||

| 塩素酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 0.6mg/L以下 | |||

| クロロ酢酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 0.02mg/L以下 | |||

| クロロホルム | 〇 | 〇 | 〇 | 0.06mg/L以下 | |||

| ジクロロ酢酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 0.03mg/L以下 | |||

| ジブロモクロロメタン | 〇 | 〇 | 〇 | 0.1mg/L以下 | |||

| 臭素酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 0.01mg/L以下 | |||

| 総トリハロメタン | 〇 | 〇 | 〇 | 0.1mg/L以下 | |||

| トリクロロ酢酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 0.03mg/L以下 | |||

| ブロモジクロロメタン | 〇 | 〇 | 〇 | 0.03mg/L以下 | |||

| ブロモホルム | 〇 | 〇 | 〇 | 0.09mg/L以下 | |||

| ホルムアルデヒド | 〇 | 〇 | 〇 | 0.08mg/L以下 | |||

| 亜鉛及びその化合物 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.0mg/L以下 | |||

| アルミニウム及びその化合物 | 〇 | 0.2mg/L以下 | |||||

| 鉄及びその化合物 | 〇 | 〇 | 〇 | 0.3mg/L以下 | |||

| 銅及びその化合物 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.0mg/L以下 | |||

| ナトリウム及びその化合物 | 〇 | 200mg/L以下 | |||||

| マンガン及びその化合物 | 〇 | 0.05mg/L以下 | |||||

| 塩化物イオン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 200mg/L以下 | ||

| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 〇 | 300mg/L以下 | |||||

| 蒸発残留物 | 〇 | 〇 | 〇 | 500mg/L以下 | |||

| 陰イオン界面活性剤 | 〇 | 0.2mg/L以下 | |||||

| ジェオスミン | 〇 | 0.00001mg/L以下 | |||||

| 2-メチルイソボルネオール | 〇 | 0.00001mg/L以下 | |||||

| 非イオン界面活性剤 | 〇 | 0.02mg/L以下 | |||||

| フェノール類 | 〇 | 〇 | 0.005mg/L以下 | ||||

| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3mg/L以下 | ||

| 水素イオン濃度(pH値) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5.8以上8.6以下 | ||

| 味 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 異常でないこと | ||

| 臭気 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 異常でないこと | ||

| 色度 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5度以下 | ||

| 濁度 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2度以下 |

※太文字については水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能

基準値・関連法令等

検査実績

商業施設や学校など、特定建築物の飲料水検査

その他、井戸水、貯水槽清掃後及び簡易専用水道検査後の水質検査

関係法令等

建築物環境衛生管理基準について

水道法関連法規等

水質基準項目と基準値

飲料水 水質分析項目

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(S45法律第20号)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(S46厚生省令第2号)

水質基準に関する省令(H15厚生労働省令第101号)

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(H15厚生労働省告示第261号)

| 水道法に基づく水質分析項目 | |

| 1 | 一般細菌 |

| 2 | 大腸菌 |

| 3 | カドミウム及びその化合物 |

| 4 | 水銀及びその化合物 |

| 5 | セレン及びその化合物 |

| 6 | 鉛及びその化合物 |

| 7 | ヒ素及びその化合物 |

| 8 | 六価クロム化合物 |

| 9 | 亜硝酸態窒素 |

| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |

| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |

| 12 | フッ素及びその化合物 |

| 13 | ホウ素及びその化合物 |

| 14 | 四塩化炭素 |

| 15 | 1,4-ジオキサン |

| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |

| 17 | ジクロロメタン |

| 18 | テトラクロロエチレン |

| 19 | トリクロロエチレン |

| 20 | ベンゼン |

| 21 | 塩素酸 |

| 22 | クロロ酢酸 |

| 23 | クロロホルム |

| 24 | ジクロロ酢酸 |

| 25 | ジブロモクロロメタン |

| 26 | 臭素酸 |

| 27 | 総トリハロメタン |

| 28 | トリクロロ酢酸 |

| 29 | ブロモジクロロメタン |

| 30 | ブロモホルム |

| 31 | ホルムアルデヒド |

| 32 | 亜鉛及びその化合物 |

| 33 | アルミニウム及びその化合物 |

| 34 | 鉄及びその化合物 |

| 35 | 銅及びその化合物 |

| 36 | ナトリウム及びその化合物 |

| 37 | マンガン及びその化合物 |

| 38 | 塩化物イオン |

| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |

| 40 | 蒸発残留物 |

| 41 | 陰イオン界面活性剤 |

| 42 | ジェオスミン |

| 43 | 2-メチルイソボルネオール |

| 44 | 非イオン界面活性剤 |

| 45 | フェノール類 |

| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |

| 47 | pH値 |

| 48 | 味 |

| 49 | 臭気 |

| 50 | 色度 |

| 51 | 濁度 |

| 建築物衛生法に基づく水質項目(省略不可11項目) | |

| 1 | 亜硝酸態窒素 |

| 2 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |

| 3 | 塩化物イオン |

| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |

| 5 | 一般細菌 |

| 6 | 大腸菌 |

| 7 | PH値 |

| 8 | 臭気 |

| 9 | 味 |

| 10 | 色度 |

| 11 | 濁度 |

| 省略可能5項目 | |

| 1 | 鉛及びその化合物 |

| 2 | 銅及びその化合物 |

| 3 | 亜鉛及びその化合物 |

| 4 | 鉄及びその化合物 |

| 5 | 蒸発残留物 |

| 消毒副生成物12項目 | |

| 1 | シアン化物イオン及び塩化シアン |

| 2 | 臭素酸 |

| 3 | クロロホルム |

| 4 | ジブロモクロロメタン |

| 5 | ブロモジクロロメタン |

| 6 | ブロモホルム |

| 7 | 総トリハロメタン |

| 8 | クロロ酢酸 |

| 9 | ジクロロ酢酸 |

| 10 | トリクロロ酢酸 |

| 11 | ホルムアルデヒド |

| 12 | 塩素酸 |

| 雑用水 | |

| 1 | PH値 |

| 2 | 臭気 |

| 3 | 外観 |

| 4 | 大腸菌 |

| 5 | 濁度 |

| 6 | 残留塩素 |

プール水

プール水の水質検査

遊泳用や学校のプールについては、遊泳者が快適かつ衛生的に利用できるように、プール水の水質検査が求められます。なお、細菌類の増殖を抑制する目的で、 消毒剤として一般的には塩素を用いることから、消毒副生成物(総トリハロメタン)も検査の対象となります。

| 遊泳用プールの水質検査 | ||

| 水質検査項目 | 基準値 | 検査頻度 |

| 遊離残留塩素 | 0.4mg/l以上 (1.0mg/l以下が望ましい) |

午前中1回以上及び午後2回以上 |

| 水素イオン濃度(pH値) | 5.8以上8.6以下 | 定期的に毎月1回以上 |

| 大腸菌 | 検出されないこと | |

| 一般細菌 | 200CFU/ml以下 | |

| 過マンガンカリウム消費量 | 12mg/l以下 | |

| 濁度 | 2度以下 | |

| 総トリハロメタン | 暫定目標値 概ね0.2mg/l以下が望ましい |

定期的に毎年1回以上 (通年又は夏季営業にあっては6月~9月、それ以外の時期では水温が高めの時期) |

| 循環ろ過装置の処理水出口における濁度 | - | - |

| レジオネラ属菌 | 検出されないこと | 毎年1回以上 |

| 学校環境衛生基準の水質検査 | ||

| 水質検査項目 | 基準値 | 検査頻度 |

| 遊離残留塩素 | 0.4mg/l以上 (1.0mg/l以下が望ましい) |

使用日の積算が30日以内ごとに1回 |

| 水素イオン濃度(pH値) | 5.8以上8.6以下 | |

| 大腸菌 | 検出されないこと | |

| 一般細菌 | 200CFU/ml以下 | |

| 過マンガンカリウム消費量 | 12mg/l以下 | |

| 濁度 | 2度以下 | |

| 総トリハロメタン | 概ね0.2mg/l以下が望ましい | 使用期間中の適切な時期に1回以上 (プール水を1週間に1回以上全換水する場合は、検査を省略することができる) |

| 循環ろ過装置の処理水出口における濁度 | 0.5度以下であること | 毎学年1回 |

| レジオネラ属菌 | - | - |

基準値・関連法令等

検査実績

各種学校、スイミングスクール、公園、その他

関係法令等

遊泳用プールの衛生基準

学校環境衛生基準

レジオネラ属菌の基準

プール水 水質分析項目

遊泳用プールの衛生基準について(健発第0528003号)

水質基準に関する省令(H15厚生労働省令第101号)

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(H15厚生労働省告示第261号)

| プール水質分析項目 | |

| 1 | PH |

| 2 | 濁度 |

| 3 | 過マンガン酸カリウム消費量 |

| 4 | 遊離残留塩素 |

| 5 | 大腸菌 |

| 6 | 一般細菌 |

| 7 | 総トリハロメタン |

| 8 | レジオネラ |

浴槽水

浴槽水の水質検査

公衆浴場及び旅館等の浴室及び露天風呂で不特定多数の人が利用する水は、衛生管理の指標として水質検査項目とその頻度が定められています。検査項目のなかでも感染症を引き起こすレジオネラ属菌は重要視されています。

| 原水、原湯、上がり用水、上がり用湯の水質検査 | ||

| 水質検査項目 | 基準値 | 検査頻度 |

| 色度 | 5度以下 | 1年に1回以上 |

| 濁度 | 2度以下 | |

| 水素イオン濃度(pH値) | 5.8~8.6 | |

| 過マンガン酸カリウム消費量 | 10mg/l以下 | |

| 大腸菌 | 不検出/50ml | |

| レジオネラ属菌 | 検出されないこと (10CFU/100ml未満) |

|

※連日使用型浴槽水 1年に2回以上

※連日使用型循環浴槽水で浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合 1年に4回以上

| 浴槽水(ろ過器を使用していない浴槽水、毎日完全換水型浴槽水)の水質検査 | ||

| 水質検査項目 | 基準値 | 検査頻度 |

| 濁度 | 5度以下 | 1年に1回以上 |

| 過マンガン酸カリウム消費量 | 25mg/l以下 | |

| 大腸菌 | 1個/ml以下 | |

| レジオネラ属菌 | 検出されないこと (10CFU/100ml未満) |

|

基準値・関連法令等

検査実績

老人福祉施設、スポーツ施設、総合体育館、旅館、日帰り温泉など

関係法令等

公衆浴場における水質基準等に関する指針

新版レジオネラ症防止指針

関連用語

レジオネラ属菌

浴槽水 水質分析項目

公衆浴場における衛生等管理要領等について(H12衛発第1811号)

水質基準に関する省令(H15厚生労働省令第101号)

新版レジオネラ症防止指針

下水の水質の検定方法等に関する省令(S37厚生省令・建設省令第1号)

原湯、原水、上り用湯及び上り用水水質検査

1年に1回以上、水質検査

| 浴槽水分析項目 | |

| 1 | 色度 |

| 2 | 濁度 |

| 3 | PH |

| 4 | 過マンガン酸カリウム消費量 |

| 5 | 大腸菌 |

| 6 | レジオネラ |

浴槽水検査

ろ過器を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水している浴槽水は、1年に1回以上

連日使用している浴槽水は、1年に2回以上(浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合は、1年に4回以上。)、水質検査

| 浴槽水分析項目 | |

| 1 | 濁度 |

| 2 | 過マンガン酸カリウム消費量 |

| 3 | 大腸菌 |

| 4 | レジオネラ |

●「原湯」とは、浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。

●「原水」とは、原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。

●「上り用湯」とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。

●「上り用水」とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。

●「浴槽水」とは、浴槽内の湯水をいう。

装置一覧

装置一覧

イオンクロマトグラフ(IC)

イオンクロマトグラフィーの基本的な分析原理は液体クロマトグラフィーと同じで固定相(カラム)と呼ばれる物質の表面を、移動相と呼ばれる物質が通過する過程で、物質の吸着力、電荷、極性(親水・疎水性)などの差を用いて、それぞれの成分を分離して検出する分析方法です。特徴的な違いはカラムと検出器です。

液体クロマトグラフタンデム四重極型質量分析計(LC/MS/MS)

LC/MS/MSとは、液体クロマトグラフ(LC)により分離した分析対象成分を専用のインターフェース(イオン源)を介してイオン化し、生成するイオンを質量分析計(MS)で分離して特定の質量イオンを解離・フラグメント化させ、それらのイオンを質量分析計で検出する分析装置です。LC/MSと同様に分析対象は液体に溶解しイオン化するものであればほとんどの化合物が測定可能です。LC/MS/MS法はLC/MS法と異なり、特定の質量のみを選択し、フラグメント化することができるため、微量成分定量分析には欠かせない装置といえます。

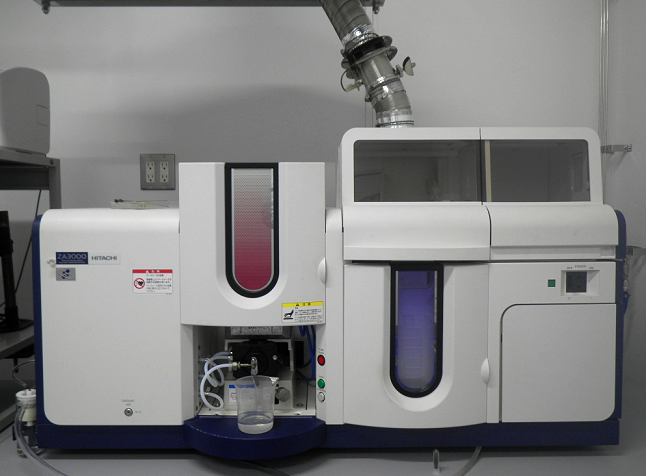

原子吸光光度計(AA)

金属原子の蒸気は、元素固有の波長の光を吸収する性質が有ります。フレーム(炎)に霧状にした試料溶液を噴霧して、試料を熱分解し原子蒸気にします。これに元素特有の波長の光を透過させると基底(エネルギーが最も低い)状態の原子が光を吸収して励起(エネルギーが大きい)状態に遷移します。励起状態になった原子は、エネルギーを放出して基底状態に戻ります。照射する光の吸収と元素濃度との関係から、各元素の液体中の定量値として示されます。

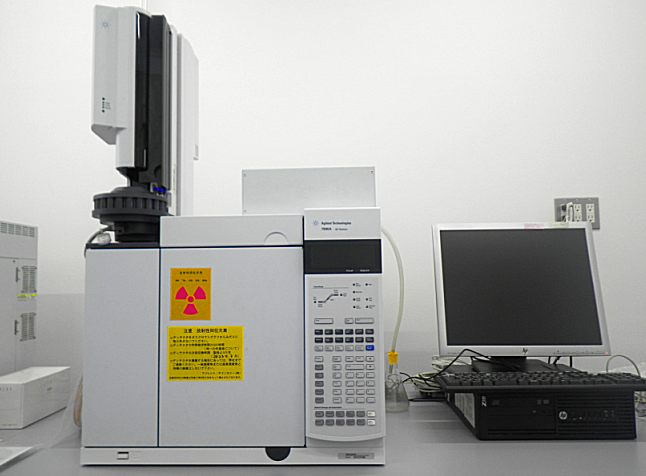

ガスクロマトグラフ(GC)ECD・FPD

装置に試料が導入されると,試料に含まれる化合物は,溶媒成分も含めて試料気化室内で加熱され,気化します。

GCではキャリアガスと呼ばれる移動相が常に「試料気化室⇒カラム⇒検出器」に流れ続けており,キャリアガスによって試料気化室で気化した分析対象成分がカラムへ運ばれます。この時,カラムの中で混ざり合っていた化合物が各成分に分離され,検出器で各化合物の量を測定することができます。

ガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS)

ガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS)による、有機化合物の定性および定量分析を実施しております。

ガスクロマトグラフ(GC)に質量分析計(MS)を結合させた装置で、ガスクロマトグラフで分離された成分をイオン化(EI)し、質量分離部で分析対象イオンのみ透過させて検出器で測定します。

高い選択性で、高感度に分析することができ、揮発性化合物の分析や不純物の同定解析など幅広い対応が可能です。

ガスクロマトグラフ質量分析計(HS-GC/MS)

ヘッドスペースを用いて液体や固体中の揮発性成分の分析が行えます。液体や固体の上部には,それらに含まれている成分で特に沸点の低いものが存在しています。 ヘッドスペースサンプラーはバイアルに封入された試料を一定時間保温することで気相と試料を平衡状態にして,その気相部分(ヘッドスペース)をガスクロマトグラフ(GC)に導入し分析するための装置です。

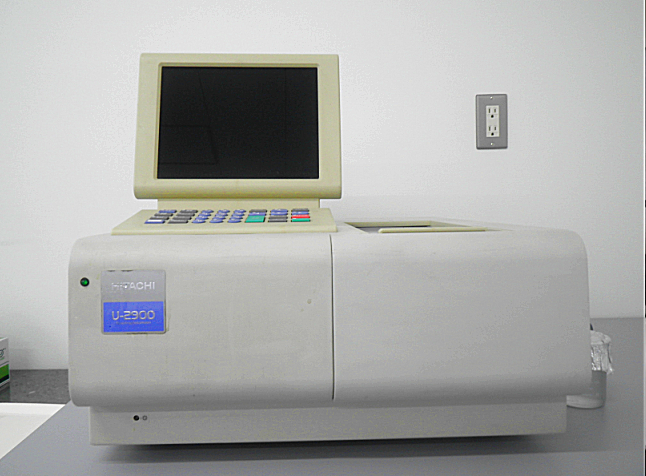

分光光度計

分光光度計は、分析で日常的に使用される分析装置です。吸光光度法とは、サンプルを透過した光がどれだけ化学物質に吸収されるかを分光光度計を利用して定量する測定方法です。一般的な吸光度の測定には,ダブルビームの機器が使われる.対照側と試料側のそれぞれに同じ光量の測定光を照射したときの試料による吸収光暈を測定します。

HPLC

HPLCとは、高速液体クロマトグラフと言い、カラムによって成分の分離が行われます。 分離は、試料成分のカラムに対する相互作用の大きさの違いを利用して行います。相互作用の小さいものから大きいものへと溶出するわけです。

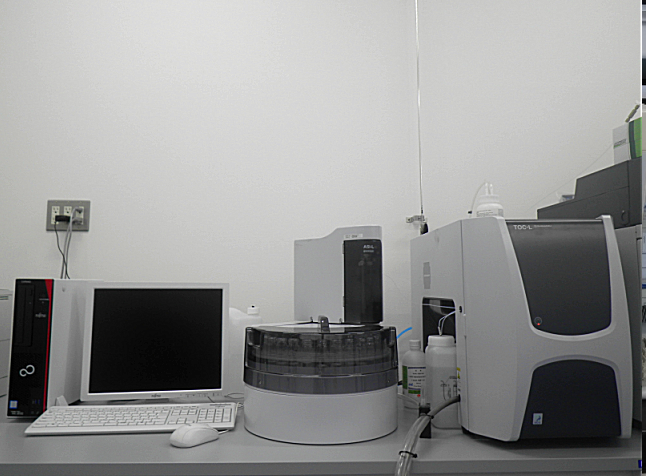

TOC

TOC(全有機体炭素)計は、水中に含まれる有機物を有機体炭素の総量として測定する機器で、水質汚濁の監視等様々な分野で水質を管理する指標として利用されています。操作も簡易で、短時間に精度良く分析を行う事が可能であり、連続測定にも対応しております。

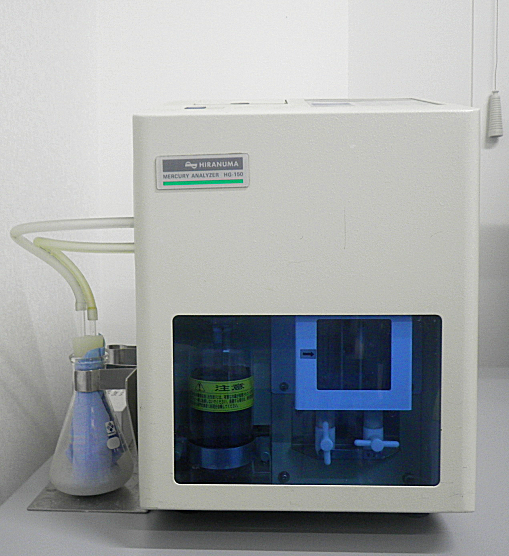

還元気化水銀測定装置

水銀測定装置とは水銀化合物を含む液体試料に硫酸と塩化第一スズ溶液を加えることによりHg2+イオンをHg0の状態に還元した後、バブリングによって水銀を気化させ、この水銀蒸気を測定セルへと導きます。

この時測定セルにランプから253.7nmの光を通すと水銀蒸気に光が吸収され、その吸光度により水銀量が測定されます。

株式会社エコセンター

株式会社エコセンター